Oggi ricorre il 50esimo anniversario della morte del primo dei guitar hero moderni Jimi Hendrix, avvenuta il 18 settembre 1970 a causa di un mix di barbiturici, influenza, soffocamento da vomito.

Una fine comune a molte altre rockstar, purtroppo. In fondo, però, a noi non interessa questo. Un vero amante della musica se ne frega del mito e cerca la realtà: ricordiamolo dunque ripercorrendo il suo capolavoro, Electric Ladyland.

Electric LadyLand negli USA

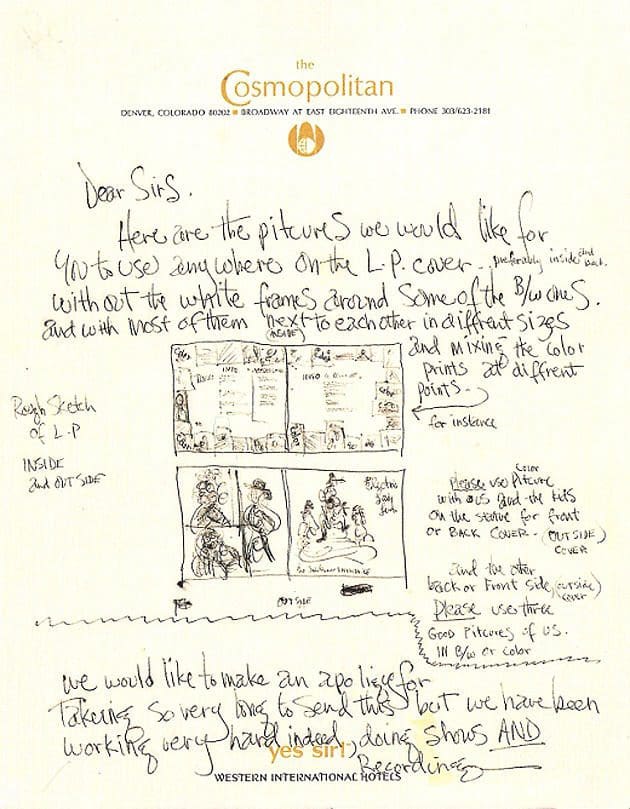

Artwork e tracklist di The Electric Ladyland

And The Gods Made Love

Have You Ever Been (To Electric Ladyland)

Cross Town Traffic

Voodoo Chile

Little Miss Strange

Long Hot Summer Night

Come On

il significato dell’album venne completamente stravolto.

Gypsy Eyes

The Burning Of The Midnight Lamp

Rainy Day, Dream Away

1983… (A Merman I Should Turn To Be)

Moon, Turn The Tides… Gently, Gently Away

Still Raining, Still Dreaming

House Burning Down

All Along The Watchtower

Voodoo Chile (Slight Return)

Partiamo dalle basi. Hendrix era una perfezionista ed esigeva tantissimo dalla sua band, all’epoca composta (ufficialmente) anche da Noel Redding e Mitch Mitchell, rispettivamente bassista e batterista, oltre ad una corte di altri collaboratori, fra i quali Steve Winwood all’organo hammond e Jack Cassady dei The Jefferson Airplane. Il progetto si configurò fin da subito come complesso: era noto che Jimi volesse un numero spropositato di registrazioni prima di scegliere quella perfetta; il produttore Bryan “Chas” Chandler non ne poteva più dei capricci della rockstar, in quanto avrebbe desiderato dei brani un po’ più corti dei quasi venti minuti cui Hendrix aveva abituato tutti. Eppure, quest’ultimo non aveva particolarmente a cuore il successo commerciale dei suoi album, quanto più la perfezione stessa. Infischiandosene, iniziò la composizione all’Olympic studios di Londra, poi agli Electric Studios di New York, proseguendo poi ad aprile 1968 agli studi Plant e Mayfair sempre di New York.

Ciò che ci hanno lasciato circa due anni di registrazione, distruzione, riscrittura, è assolutamente un capolavoro. Di psichedelia se ne era sentita molta, negli anni ’70, ma mai così tanto in forma di hit rock. I Beatles di Yellow Submarine sembrano dei bimbetti alle prime armi, in confronto. Fra oceani evocati con una chitarra e tritoni, si dischiude il mare di The Electric Ladyland.

La intro …And the Gods made love fornisce il giusto effetto teatrale all’intera opera, con echi distorti in sottofondo, che tanto sarebbero stati utilizzati nel prog rock successivo; prima perla è la blueseggiante Have you ever been to the Electric Ladyland, batteria in controtempo alla voce e curatissimi cori, per un brano che, in sostanza, parla della torbida quanto iconica dissolutezza di Jimi Hendrix con le donnine, le electric ladies. Giri su giri di sei corde, ripetuti nel profondo, ci portano al puro rock ‘n’ roll della notissima Crosstown traffic, il cui effetto di chitarra è difficile da ripetere anche con la tecnologia attuale. Un inno live ed una hit singolo.

seduta a Central Park, assieme a dei bambini, su una scultura riguardante Alice nel Paese delle Meraviglie.

Ma, si è capito, Hendrix non voleva bene al produttore ed ha deciso di piazzare un brano da ben quattordici minuti in Electric Ladyland: il capolavoro Voodoo Chile. Abbiamo Steve Winwood dei Traffic, una pietra miliare del prog, all’organo Hammond e una tipica progressione blues. Ciò che è stato in grado di creare Hendrix sul semplice scaffold di accordi diminuiti è qualcosa che rasenta la perfezione: è una piccola antologia del blues che si suonava fino a quel momento. Dalla citazione di Hoochie Coochie Man di Muddy Waters, all’amore per la chitarra elettrica di John Lee Hooker, che si avverte a partire dall’esplosione al terzo minuto, successiva al primo vero e proprio movimento del brano. La leggenda dice che si tratta di una vera e propria improvvisazione in cui Hendrix iniziò a suonare, ed i tre musicisti – l’organista, il bassista, e il batterista – lo abbiano seguito a ruota seguendo le proprie nozioni musicali. Pochi sanno che una grande passione di Jimi Hendrix era la fantascienza: l’aspirazione all’astruso, al perfetto, all’impossibile, come un’astronave che deve saltare da una stella all’altra senza blocco ai motori, è ciò che ha ispirato sia Voodoo chile che Purple Haze. Si narra che il suo scrittore preferito fosse Philip Jose Farmer (NdR e consigli per la lettura: Il fiume della Vita.)

Lasciamo scorrere il quarto d’ora di viaggio astrale di Voodo Chile e c’è un netto viraggio ad un certo country con Little Miss Strange, composta e cantata dal bassista Noel Redding: brano che si fa ascoltare ma che ci ricorda un po’ troppo i Beatles di Sgt. Pepper e fa sorridere all’accostamento con Voodoo Chile, per quanto la fuga di chitarra distorta/non sia estremamente gradevole. Su Long Hot Summer Nights abbiamo un estremo calore e gradevolissimi cori in distanza e Al Kooper al pianoforte: su tutto troneggia il riff di chitarra che fa da bridge, estremamente vario e divertente. Si prosegue guitar-driven con la divertentissima Come On, cover di Earl King, bluesman e ispiratore di numerosi standard originario (ovviamente) di New Orleans. Indispensabile qui il basso e il tempo dettato dalla batteria, che altrimenti farebbe perdere coerenza ad un brano fin troppo etereogeneo – quattro assoli differenti in quattro minuti con un quantitativo spropositato di cambi di tempo.

C’è spazio, però, anche per l’amore, in Electric Ladyland. Gipsy Eyes è dedicata alla madre di Jimi Hendrix: melodica, quasi un gospel funky, è in puro stile black music; ritmata dal lavoro dei campi di quegli schiavi da cui la famiglia Hendrix discende, torna alle radici per ricordare quella madre morta quando lui aveva undici anni. Altro piccolo compendio di stile, parte da drum-based ed evolve in stupendi effetti di crescendo e glissando chitarristici. Torniamo prepotentemente al complesso mondo di Hendrix con Burning of the Midnight Lamp, un brano marcatamente psichedelico e sperimentale, un’esplosione di cori gospel, di effetti, mentre Hendrix si strugge al clavicembalo, di pause gravi, quasi da musical. Dalle parole che Jimi ha rilasciato riguardo al brano, così strano, così variopinto, apprendiamo che in realtà la lampada brucia, sola, in una casa nel deserto, che accoglie lo stanco e provato viaggiatore, il cui ideale viaggio giunge al climax quando, nel brano, le disperate grida della linea vocale si fondono con i delicati cori femminili, prima dell’improvviso ending. Un metabrano per la frustrazione di Hendrix, per quelle – ormai – migliaia di sovraincisioni.

Jimi Hendrix non diede fuoco alla sua chitarra.

C’è un colpo di tosse e tanto blues in Rainy Day, Dream Away, con Buddy Miles alla batteria, per qualcosa che suona come uno standard blues in un lounge bar; tre minuti che si lasciano ascoltare e spezzano la tensione per un’altra delle opere rock di Jimi Hendrix, 1983, Merman I Should turn to be. Jimi non vedrà mai il 1983, ma ha indubbiamente precorso i tempi. Prima di tutto, la qualità della registrazione è di molto superiore rispetto al resto dell’album, complice Eddie Kramer come ingegnere del suono; la batteria e le percussioni acquoree risultano ottimamente lavorate, godendo di una eco che dona un’incredibile modernità, assieme al contemporaneo dubbing alla voce di Hendrix; c’è il flauto, un unicum, di Chris Wood dei Traffic, che arricchisce delicatamente il brano. Il brano parte come una marcetta (il cui tema, declinato in varie forme, si ripeterà per tutto il brano) e si evolve nel lento ondeggiare delle onde, un tritone che si muove nella profondità degli abissi; dune brillanti di luce siderale percorse da solitari scorpioni. 1983, una data che per Hendrix significa post-apocalittico, in cui la Guerra Fredda ha mietuto il mondo, un mondo privo di electric ladies; un mondo da cui scappare con strane macchine sci-fi o chimiche, o droghe, e tuffarsi come Aquaman nella profondità marina. Il brano alterna momenti prog, atmosferici, a improvvise sequenze jazz, rimarcate soprattutto dalla batteria, ma è composto come un lunghissimo monologo, quasi sussurrato. Si colgono, per un ascoltatore del terzo millennio, anche i semi di ciò che sarà il post rock, nel lungo intermezzo di 1983, Merman I Should Turn to Be, che provvede poi a fornire un’enorme espolosione jazz finale, in cui Hendrix torna a cantare, e la sua voce si confonde con le grida dei gabbiani. Il tutto si evolve in Moon, Turn the Tides, Gently Gently Away, visionaria.

The Electric Ladyland ci riporta in superficie – e al mondo reale – con Still Raining, Still Dreaming, che è il secondo atto di Rainy Day, Dream Away; stesso riff, stessi accordi. È tempo di nuovo di grande rock ‘n’ roll con House Burning Down, assolo introduttivo struggente sorretto da ottima scelta ritmica; il finale è memorabile, in quanto Hendrix modula la propria chitarra mimando il crollo del cemento. Eppure, in realtà, quel fruscio sembra più il fischio dell’aria rotta dai bombardamenti. Passati e futuri.

Probabilmente non molti ricordano che All Along the Watchtower non è un brano originale di Hendrix, ma una cover del già famoso Bob Dylan. Hit delle hit, è stata usata in innumerevoli colonne sonore, quale, ad esempio, un’intera stagione della serie tv di culto Battlestar Galactica. Numerose sono le aggiunte al brano – scarno – di Dylan: all’inizio di ogni battuta si può udire uno tuack, prodotto da un vibraslap suonato da Hendrix per aggiungere marzialità all’opera; inoltre, il ritmo è accelerato, e il brano è arricchito di orchestazioni. E Dylan preferì la cover alla sua versione originale, e gli parve di cantare il brano di qualcun altro, da quando ascoltò The Electric Ladyland.

Se, si poteva, forse, parlare di un Hendrix un po’ tirato, e contenuto, in All Along the Watchtower, lo stesso non si può dire nella conclusiva Voodoo Child, pura psichedelia che divenne una hit: la chitarra si approfondisce, scende in antri che saranno poi esplorati dal metal, si dimentica del blues e si lancia negli abissi della Santeria, fondendo il tutto con una struttura da black music del brano, esattamente come in Gipsy Eyes.

Nel 1970 Jimi Hendrix sarebbe morto, e The Electric Ladyland sarebbe stato il suo ultimo brano con la Jimi Hendrix Experience band. Un’opera mastodontica, curata in ogni minimo dettaglio, ed ottimamente bilanciata. Un talento impossibile da afferrare, eppure concreto, sguiscia come un’anguilla d’oro in ogni nota di The Electric Ladyland, si insinua nei riff distorti di chitarra e nei chilometri di nastro sprecato; quel talento così cristallino che anche ora, a cinquanta anni di distanza, fa sì che si guardi a The Electric Ladyland come ad una rivelazione.

(Articolo apparso originariamente su Inside Music Italia a firma della sottoscritta)

Leggi anche

Thruppi, l'incontro tra due mondi musicali [Recensione]

Tornano i Giovedì con Supermacchina, il singolo che anticipa Effetto Florida

Maddalena, il lato nascosto della Napoli di Valerio Bruner [Recensione]

Traumi, il primo colpo battuto da Kormorano

Si rinnova l'appuntamento con La Musica Può Fare

I panni di chi, il nuovo singolo di Fausta

Uno, il nuovo lavoro di Emanuele Colandrea

Divertimenti, nel frullatore musicale di Sandri

- March of the Unheard, Halo Effect: recensione - Gennaio 19, 2025

- Intervista a Tamas Katai, Thy Catafalque: il nuovo album, il passato, l’autunno - Novembre 9, 2024

- Kamelot live al Kino Siska di Lubiana, 19 ottobre 2024: live report - Ottobre 20, 2024