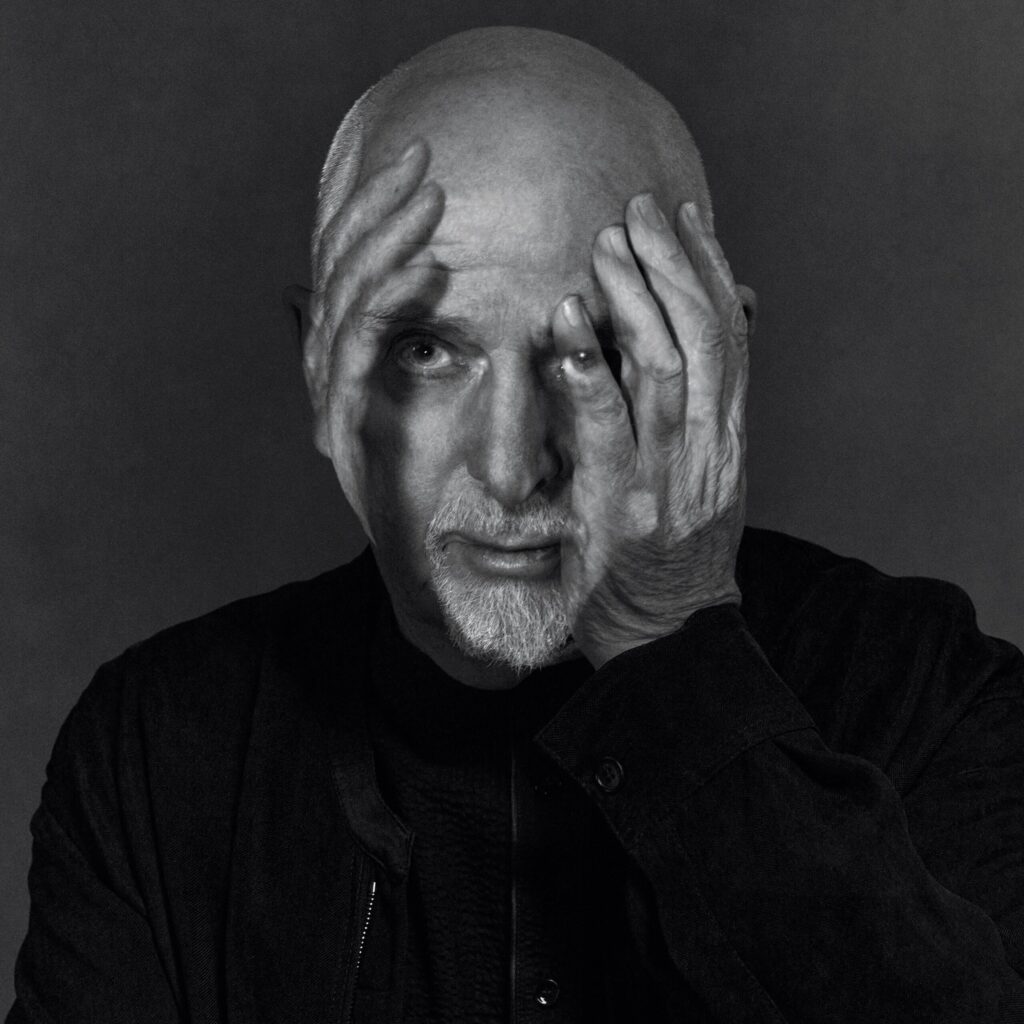

I/O è il quattordicesimo album in studio di Peter Gabriel, leggendario batterista dei Genesis e fra le figure musicali più importanti del Novecento. Uscito il 1 dicembre per Real World/Emi.

Vent’anni di lavoro ci sono voluti per terminare i/o, il ritorno di Peter Gabriel ad un LP tradizionale. Up, del 2002, infatti, uscì in un mondo differente: molto più puramente “Genesis” rispetto al corrente i/o, soprattutto per tematiche di natura politica e di critica sociale, non era stato un gran successo di critica. Peter Gabriel, nel corso di questi vent’anni, ha apparentemente preferito dedicarsi ad altro, piuttosto che al convenzionale, noioso, rilascio di un album dietro l’altro – come una catena di montaggio. Ed, invecchiando, non posso biasimarlo. Ha preferito imbarcarsi in una retrospettiva intera della sua carriera – il tour biennale Back to Front, in cui ha riproposto più volte, rielaborata, la scaletta di Us. In the blood of Eden, lie the woman and the man. Allo stesso tempo, Gabriel cercò di distaccarsi dalla sua stessa musica, con l’album di cover intitolato Scratch my Back, del 2010, portando ad un nuovo livello – reimmaginandoli – brani come My Body is a Cage (da citare il sodalizio artistico con gli Arcade Fire, come in Us – il loro, di Us) o Heroes. La prima, in particolare, ottenne nuova linfa vitale come colonna sonora di Dark, serie tv Netflix, le cui stramberie temporali hanno segnato una generazione.

Peter Gabriel è uno che non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno, e può mostrare la sua musica al mondo per il puro gusto di farlo, così come andare in tour: già in settembre aveva cominciato a girare per il nord America presentando brani non ancora noti, in quanto presenti in i/o – uscito il 1 dicembre. Tastare il terreno, sfiorare con mano la reazione del pubblico a queste sonorità, morbide e raffinate, presenti in i/o. La cui complessità compositiva è spaventosa: ciascuno dei 12 brani è presente in due versioni, bright and dark, ed essi appaiono semplici, lineari, quasi banali; allo stesso tempo, emozionanti. E il contributo dei collaboratori di lungo corso di Gabriel non è da sottovalutare: da Brian Eno a Tony Levin, sopratuttto il dark-side suona come un unico album, concepito da tanto, tantissimo tempo.

Perché per fare dell’ottimo pop serve una conoscenza infinita della teoria musicale, dell’orecchio umano, delle corde cardiache che tutti condividiamo; e Peter Gabriel fa ottimo pop sin da Invisible Touch.

Perché se Panopticon è oscura e malinconica nella sua versione bright – nonché inquietante, con il parallelo fra l’ossessione per Instagram, con le sue storie ed i suoi post ed una prigione panottica -, è, al contrario, una epica ma gridata sfuriata nella versione dark. È un cigno fotografo da uno smartphone, ancora, un uccello fatto di piume e ossa o diventa mera notizia, un semplice fatto, intangibile e ripetibile?

In tal senso Panopticon introduce il tema di i/o ed è – la solita, permettetemelo – critica sociale firmata Peter Gabriel, che riflette fra sé e sé, in questo caso, con rabbia sussurrata e seriosa, e non dipinge presidenti senili alla guida dello stato più potente del globo terracqueo; e in The Court, che, funkeggiante e meravigliosamente dark-cabaret nella versione bright, ma dark-synth e new wave nella dark, immagina, come in uno dei migliori episodi di Black Mirrors, una corte marziale pronta a giudicare una certa frangia di pornografia mediatica del dolore che si ben assestata nell’umanità occidentale grazie ai social media. La voce monacale di Gabriel ben si sposa con le terrificanti immagini descritte dai testi: pilastri che cadono, anime che si perdono, e la linea fra giusto e sbagliato che si assottiglia pericolosamente – corda che contiene il mondo intero. Playing for Time, al contrario dei due brani (decisamente funkeggianti) potrebbe essere un outtake da Up: una malinconica e sofferta ballad con decise, peraltro, citazioni musicali ai migliori lavori di Zucchero Fornaciari e di cui possiede il gusto per il musical e l’espressività; c’è un solo mondo abitato che conosciamo, e che il narratore conosce, ed esso deve essere preservato – tic, tac, fa l’orologio della mezzanotte, topòs comune nel 2023 nel prog –, come grida Gabriel nello splendido finale, che gioca su accordi diminuiti sorretti da archi in maggiore. Un mondo non solo fotografato e ridotto ad entità digitale. La title track i/o inizia dove Playing for Time finisce, ed è una summa della capacità compositiva dell’ex Genesis: piccole frasi musicali decise ed incisive, in un monologo fra sé e sé che, musicalmente, cita il prog classico degli anni ’70 ma lo svecchia, soprattutto nella linea vocale emozionante dipinta da Gabriel. Un brano quasi gioioso: un’ode alla terza età, in cui si può ancora essere giovani, imparare, e godere la vita – non essere solo un peso per la società, ma “a part of everything”.

I learn like a baby, I learn like a seed

Spread out my tubers wherever I need

I find any way to attach and connect

And I run like water, no cause or effect

I/o: in and out, ma anche ego in italiano. Il semplice funzionamento di un essere umano intelligente, la cui libertà sta nella partecipazione (cit) agli eventi del mondo. Anche Four Kinds of Horses, col contributo di Brian Eno, nonostante gli affondi di synth raffinatissimi perfino nel bright mix, ricorda un brano da Up, come Playing for Time – i cavalli dell’apocalisse, forse? Più probabilmente, un riferimento ad un antico detto buddista: fra quattro cavalli, uno inizia a correre soltanto quando la frusta colpisce fino alle ossa. Ossia, l’umanità che reagisce – ma troppo poco, troppo tardi. Four Kinds of Horses è l’acme, lo zenith, l’Everest di i/o: turbata e preoccupata, la voce di Gabriel – su un tappeto sonoro la cui intensità cresce di secondo in secondo, iceberg che si lanciano in mare, ogni goccia di pioggia non caduta, ogni alluvione, ogni grado in più su un termometro già bollente – narra, col suo solito sarcasmo, di come nulla sia cambiato e mai cambierà. Siamo gli stessi umani che lui conobbe nei lontani anni ’60. Gli archi e la batteria convolano a tristi nozze, senza altri invitati se non la voce officiante sia nel dark che nel bright; Road to Joy, però, immediatamente reintroduce il funk chic di Eno-iana memoria e le complesse intelaiature di chitarre groove, con tanto di eccezionale giro di basso nel bright e synth più intrusivi nel dark – ed è un’ode all’amore, che suona, però, sarcastica e piena di dark humour. Come il ritorno di un ex molto sgradito. Il “lui” di Blood of Eden.

Il tema dello scorrere del tempo, visto da una persona anziana, presente in i/o, – tic, tac – è ripreso in So Much, malinconica ballad e, personalmente, mio brano preferito di i/o, soprattutto nella versione dark – molto più organica nel contesto complessivo. L’anzianità, stavolta, come lenta resa: Times are A-changing ma con lo stile raffinato di Peter Gabriel.

The body stiffens, tires and aches

In its wrinkled, blotchy skin

L’ultima parte di i/o, è, invece, un’ode alla vita: quella che sulla Terra apparve tre miliardi di anni fa, e, che, infine, ebbe noi, come sottoprodotto. Perciò, c’è però sempre spazio per guizzi d’allegria e speranza, come in Olive Tree, che scorre fluida e spontanea come un ruscello di collina sia nel chiaro che nello scuro: un dolce viaggio botanico che esplode in un refrain bombastico jazz, fra ottoni e batteria uptempo – nonché un delizioso groove di chitarra elettrica. Allo stesso modo, Love Can Heal – ballad synth leggiadra nel suo accennato mistero, fra cori muliebri distanti – insiste, con ottimismo, su come la vita vinca sempre sulla morte: di come il verde apparirà sempre fra rovi morti. Il cigno di Panopticon riottiene la propria dignità di essere vivente, morendo, e tornando allo strato umico. L’interludio funk/found music di This is Home lascia spazio agli archi funebri di And Still, sentito ricordo di una madre perduta – e l’ineluttabilità della natura, nel suo complesso, di fronte allo spegnersi di una singola luce; perché la vita vince sempre. Infine, Live and Let Live è manifesto programmatico della filosofia di vita di Peter Gabriel, gioiosa anche nel dark-side mix: fra chimes e timpani camuffati, è una ninnananna infantile da recita delle elementari, fruibile per tutti. Ed è un’accorata preghiera per la pace, attualissima vista l’ingiusta guerra fra Ucraina e Russia e gli orrori di Gaza.

A mio personalissimo gusto, il dilemma eterno fra giusto e sbagliato, nonché l’invettiva gabrieliana, ottengono maggior forza nel dark-side mix: gli affondi dei synth meglio si sposano con le tematiche, che ondeggiano sostanzialmente fra il sarcastico e il privo di speranza, che gli arrangiamenti più classici, più vintage, più ariosi del bright side. Quel Peter Gabriel è morto con quel mondo positivista in cui ha continuato a comporre per i Genesis: questa non è né l’era della ricostruzione, né quella della speranza imperitura, e nemmeno quella dell’incoscienza. Eppure, forse, l’oscurità permeante di the dark side non è ciò che l’artista sente veramente; magari Peter Gabriel è un eterno ottimista, un inarrestabile macchina di speranze. L’eterno dilemma fra l’interno e l’esterno, fra ciò che l’artista dovrebbe fare per la società e ciò che prova intimamente, l’in e l’out: resistere o combattere, non arrendersi all’età o al cambiamento climatico.

Gabriel, che ha avuto una vita soddisfacente ed ha potuto vedere l’umanità al suo apogeo, canta, in i/o, della resa di una civiltà: e il lato oscuro ottimamente esprime la molle, mesta arrendevolezza dei nostri tempi.

Leggi anche

Thruppi, l'incontro tra due mondi musicali [Recensione]

Tornano i Giovedì con Supermacchina, il singolo che anticipa Effetto Florida

Maddalena, il lato nascosto della Napoli di Valerio Bruner [Recensione]

Traumi, il primo colpo battuto da Kormorano

I panni di chi, il nuovo singolo di Fausta

Uno, il nuovo lavoro di Emanuele Colandrea

Divertimenti, nel frullatore musicale di Sandri

E capa ‘e core ‘e stommaco, mitologia e sperimentazione dei Post Fata Resurgo

- March of the Unheard, Halo Effect: recensione - Gennaio 19, 2025

- Intervista a Tamas Katai, Thy Catafalque: il nuovo album, il passato, l’autunno - Novembre 9, 2024

- Kamelot live al Kino Siska di Lubiana, 19 ottobre 2024: live report - Ottobre 20, 2024