L’evento.

Un concerto, un’eruzione vulcanica, un terremoto, uno tsunami, l’avvistamento di un delfino rosa nel fiume Giallo, la scoperta della vita aliena su un monolito su Giapeto, la pandemia.

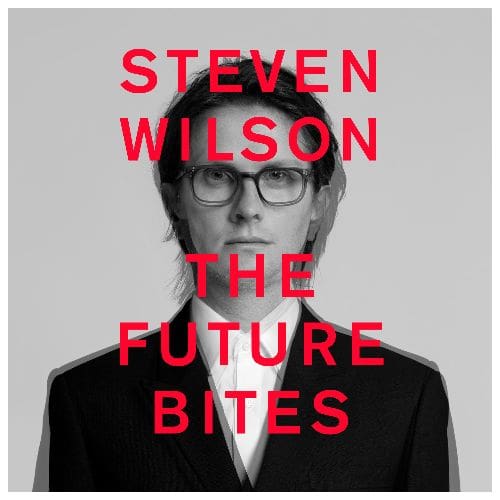

E, infine, un album di Steven Wilson, il 29 Gennaio 2021. The Future Bites è il sesto album solista (Kscope) dell’ex leader dei Porcupine Tree, scopritore di innumerevoli talenti nel mondo prog e, in un certo senso molto vago – di cui abbiamo abbondantemente parlato qui – rivoluzionario della musica moderna.

Ecco, Steven Wilson è sempre stato lontanissimo dallo stereotipo del rocker. Un tipo tranquillo, molto preciso, molto english, come riferitomi da musicisti che ci hanno lavorato assieme, perfezionista fino allo stremo – molto adulto. D’accordo, oramai ha 53 anni, famiglia, moglie, due figlie. Totalmente autodidatta, asserisce di sé di sapere suonare qualunque strumento proprio perché non sa suonare particolarmente bene nulla.

Non un virtuoso, ma forse un visionario. Il suo capolavoro, solista, è indubbiamente Hand. Cannot. Erase.: toccante, etereo, narrativo di corde che raramente vengono toccate. Il successivo To The Bone fu dedicato alla scomposizione all’osso dei temi religiosi, e segnò una netta transizione alla sperimentazione pop per Wilson, che sembrò avvicinarsi a Peter Gabriel e Phil Collins.

Ora, parlare dunque di una continuità artistica nel caso di una singolarità come Steven Wilson non ha forse granchè senso, ma neanche mi aspettavo un album come The Future Bites. Che ha, indovinate un po’, come tema centrale, lo scorporamento dell’individuo all’interno del multimedia – ossia, come la nostra esperienza tangibile non sia in realtà appieno vissuta se non condivisa sui social. Ed è, per carità di Dio, un tema carissimo a tanti altri nel settore, The Pineapple Thief (ideali prosecutori dei Porcupine Tree, condividendone anche il batterista Gavin Harrison), ma indubbiamente difficile da trattare senza scadere nel clichè un po’ boomer, generazione cui, rimanendo strettamente ancorati all’età, Wilson appartiene. Un po’ di lore: The Future Bites è concepito come la storia che deve ancora avvenire in cui un’omonima company dirige, sostanzialmente il mercato, sfruttando i cittadini del mondo ed assoggetandoli, dunque, in una distopia iperconsumista e plasticosa.

Pop. Tutto ciò che permea The Future Bites è pop, ma anche ambient, e il che di per sé non è un male. saper scrivere un brano semplice, che funzioni, che funga da facile, immediato, mezzo per un significato più alto – essere, dunque, in grado di concepire un significante che sia efficacissimo – è un lavoro incredibilmente difficile. Chiedetelo ai fantasmi dei forse rozzi scultori dei bassorilievi didascalici e pedagogici delle cattedrali gotiche. Ciò che permea The Future Bites è un’atmosfera molto simile, distante e rarefatta, freddina e fluttuante di spleen, sin dalla intro Unself che introduce il beat dance di Self, che, liricamente, è un lunghissimo gioco di parole sul concetto di “sé”, dondolando di tuturututtù. Un po’ come gli Hurts, insomma. Un pop ben calibrato e lucidatissimo. Con qualche inserzione synth nel reprise.

Wilson, dunque, in The Future Bites esplora frontiere musicali già note, ma ricercandone dettagli, giri armonici, nuovi. Così King Ghost diviene darkwave, i Bauhaus e i Soft Cell abbracciano il cantautore inglese. Il poliedrismo compositivo si ritrova anche nella uptempo, di bongo e basso, Eminent Sleaze – interessante l’ossimoro con in realtà le sonorità tutt’altro che perdigiorno – che ricerca le sperimentazioni rock di Prince fuse con la black music ed un refrain di coro femmineo che è quasi un gospel straniato; mentre, con la ballad solo chitarra e voce 12 Things I Forgot siamo nel regno di Elton John e Billy Joel, quel pop classicheggiante tardi ’80 primi ’90 che tanto ha scalato le classifiche. Il funk rallentato e depresso in un abisso cittadino pullulante di umanità maleodorante di Man of the People sa poi di Sufjan Stevens, che, a sua volta, per ciò che concerne il cantato molle e sussurrato, avrà imparato a suo tempo dal soft prog di Wilson stesso. Follower è un brano EDM suonato con strumenti classicamente rock, che potrebbe divenire una hit ma che non aggiunge molto al già troppo ricco scenario musicale di The Future Bites, se non urletti instagrammeggianti rosa ma dai contorni oscuri di pece. Un motivo, quello della fama prima della vita concreta, del risibile confine che separa il sé dall’immagine proiettata agli altri, che Lady Gaga ha già esplorato in The Fame Monster tredici anni fa. Count of Unease chiude The Future Bites, ed è una Trains, una Song of Unborn, che ci fa riascoltare con infinito amore il Wilson ispirato e monacale che tanto si è amato. Un commiato che brilla per intensità.

Ho volutamente lasciato fuori, finora, la suite dell’album, che ne è il primo singolo e il brano di assoluto maggior pregio: Personal Shopper. Tremula, nella ricerca di synth non ancora inventati da Bjork, Eivor, e Fever Ray (non è un caso siano tutte donne, le regine dell’electropop, mentre Wilson si esprime in un volutamente affettato falsetto), è un lungo e freneticamente pallido viaggio nello shopping compulsivo. Il refrain in accordi maggiori è un atto di amore verso i Genesis e accontenterà i fan più esigenti.

Quarantadue minuti, la durata di The Future Bites. Un album che futuristico dovrebbe essere. Dovrebbe, perché, probabilmente, nonostante gli innumerevoli ascolti, tanto futuro non l’ho còlto. The Future Bites potrebbe essere ascoltato durante una convention sul capitalismo, in un negozio di moda, in un museo d’arte contemporanea. Cose immanenti e presenti.

È un’opera che, liricamente parlando, espone il presente per ciò che già è – i social network, il consumismo estremo, lo scollamento dell’essere dalla realtà, mattoni come opere d’arte, dada, aspirapolvere illuminati da neon; in una parola, tutto il fake che già c’è nel mondo. Non bisogna attendere il futuro per trovarlo.

Onestamente non so cosa volesse ottenere Steven Wilson da un tanto patinato lavoro che, sebbene eccelso per il lato musicale, ed un must-listen (o quasi) per chiunque voglia un’antologia del meglio del pop contemporaneo semplificandosi dunque la vita nell’ascolto, un Bignami di quarantadue minuti – da Hurts a Sufjan Stevens – non ha sostanzialmente nulla da dire dal lato espressivo. Una vocina, che sa di già sentito, permea l’aria da cattedrale gotica che Wilson ha provato a costruire in una simulazione scritta con un codice già vecchio. Non si può sempre produrre capolavori a tutto tondo, e The Future Bites ne è la prova.

Leggi anche

- Les Chants de l’Aurore, Alcest: recensione - Luglio 17, 2024

- Pro Xristou dei Rotting Christ: recensione - Giugno 14, 2024

- Eurovision 2024: alcune note sono più umane di altre - Maggio 12, 2024