Uscito nelle sale italiane il 5 ottobre, Kafka a Teheran (Āyehā-ye zamini) è un film a episodi diretto a quattro mani da Ali Asgari e Alireza Khatami, che con uno stile tanto semplice quanto accattivante riesce a creare uno spaccato sull’Iran dei nostro giorni, ribadendo l’impegno di questo paese nel combattere con l’arte la repressione culturale e sociale del regime politico.

«Perché dovrei fermarmi? […]

La voce, è solo la voce che resta…»

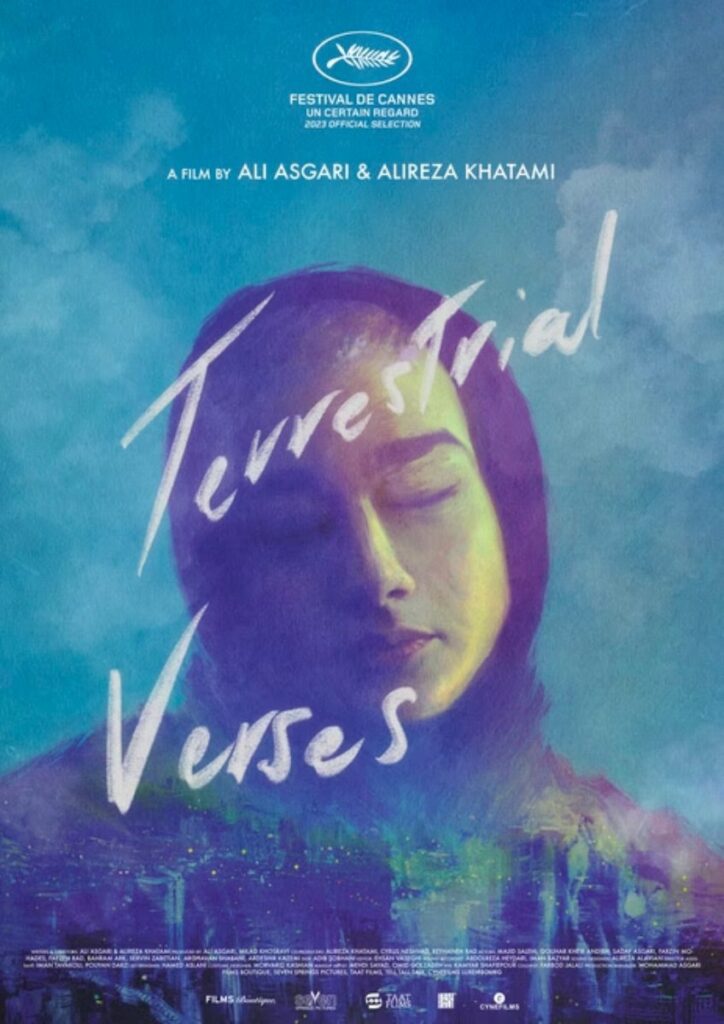

Così scriveva Forugh Farrokhzad (1934-1967), poetessa simbolo della libertà di espressione in Iran, a cui il film è in qualche modo dedicato: se infatti il titolo italiano dell’opera richiama, oltre che l’ambientazione, il gusto e l’atmosfera tipica dei racconti dello scrittore boemo Franz Kafka, sicuramente riscontrabili nel rapporto con l’autorità e la burocrazia, quello originale e internazionale (Terrestrial Verses) è un rimando per l’appunto a una delle poesie dell’autrice, a sottolineare l’impegno comune nello sfidare il regime autoritario iraniano attraverso l’arte, nonché il particolare stile “poetico” della pellicola.

La collaborazione tra i due registi nasce infatti già sotto l’insegna della protesta e del tentativo del regime di mettere a tacere il loro lavoro (a Khatami era stata negata l’autorizzazione per girare il suo precedente film), mentre la struttura del film è ispirata al tipico botta e risposta di certa poesia persiana. La sceneggiatura, scritta in una sola settimana, è ispirata da veri fatti accaduti ad Asgari personalmente o a suoi amici.

Dopo un breve frammento iniziale in cui la protagonista è proprio Teheran, città in cui si svolgono le vicende del film, che piano piano si risveglia dal suo torpore mattutino venendo ben presto infestata da voci e rumori, si susseguono vari episodi di vita quotidiana, tutti dei pianisequenza con camera fissa e montaggio interno, slegati tra loro ma dalla forte coerenza.

Nei nove segmenti narrativi che compongono la pellicola, nove diversi personaggi, tutte persone comuni con differenti bisogni, sono chiamati a rispondere a un’autorità, con cui dialogano fuori campo: tra questi, una donna alla ricerca del suo cane in una stazione di polizia, una ragazza chiamata dalla preside della sua scuola a rispondere di alcuni suoi comportamenti inadeguati, un uomo costretto a recitare il Corano durante un colloquio di lavoro.

Situazioni verosimili e ordinarie, eppure assurde per quanto plausibili. Il risultato è un campionario delle contraddizioni di un paese come l’Iran, uno sguardo sulla cattiveria e la malvagità, spesso gratuite e insensate, del quotidiano, dalle situazioni apparentemente più banali ad altre ben più serie e urgenti.

I dogmi presi in considerazione sono molteplici, e per lo più sono quelli che ci si aspetterebbe vengano trattati in un film di questo tipo: dalla difficile posizione della donna in un contesto fortemente maschiocentrico e patriarcale, all’obbligo di indossare il velo (hijab), al peso della religione in ogni contesto sociale e lavorativo, passando per la temutissima occidentalizzazione della cultura (ritorna più volte una maglietta di Micky Mouse, come nell’episodio dell’uomo tatuato).

Il tutto pervaso da un incombente senso del catastrofico, evidente poi nel quadro finale che riprende in maniera ciclica quello di apertura, che insieme allo stile può ricordare il cinema del maestro svedese Roy Andersson.

È spaventoso e inquietante pensare che chi detiene il potere o semplicemente si trova in una posizione dominante possa così facilmente prevaricare, circuire e umiliare il prossimo; se alcuni segmenti infatti riguardano leggi assurde e grottesche rigorosamente applicate, altri si concentrano sulla banalità del male, su come il potere possa essere esercitato in modi più subdoli e, soprattutto, gratuiti, per il puro gusto di farlo.

Il sistema totalitario è un concetto, e come tale non ha mai un volto. Ciò che interessa qui è come il regime condizioni la vita delle persone, il modo in cui queste si comportano e come ragionano, ribaltando a volte e in maniera sorprendente i ruoli di vittime e carnefici. Criticando burocrazia, autorità e religione, Asgari e Khatami analizzano la loro società con estrema lucidità e una capacità di sintesi notevole, riuscendo a dosare l’umorismo e il dramma.

Certo, Kafka a Teheran è forse fin troppo semplice nella costruzione e meno incisivo per idee di cinema dei film di maestri iraniani come Ashgar Farhadi e Jafar Panahi; laddove il cinema iraniano negli ultimi tempi ci ha dimostrato come si possa fare grande cinema e grandi film, anche di genere (si veda il meraviglioso Holy Spider di Ali Abbasi), parlando allo stesso tempo della società iraniana con le sue contraddizioni, qui il rischio è di ridurre tutto a un esercizio di stile, e che la troppa semplicità banalizzi il messaggio. In fondo però, risulta chiaro che proprio la banalizzazione di certi contesti, ambientazioni e situazioni è quello che riesce a dare valore universale a questi frammenti così particolari e unici.

Kafka a Teheran è dunque un importante manifesto del nuovo cinema iraniano, che pone sotto lo sguardo di tutti gli abusi e le censure (anche cinematografiche, come sottolineato dal geniale episodio del regista a cui viene imposto di modificare la sceneggiatura del suo nuovo film) a cui sono sottoposti i cittadini di Teheran ogni giorno.

Un film prezioso e necessario che, pur reggendosi su un’idea di base che esaurisce presto la sua carica innovativa, e che va incontro alle inevitabili criticità dei film a episodi (alcuni sono più interessanti, incisivi o recitati meglio di altri) è anche un importante grido di protesta e libertà.

Leggi anche

- Les Filles d’Olfa: recensione - Giugno 17, 2024

- Two Strangers Trying Not to Kill Each Other: recensione - Giugno 14, 2024

- Furiosa: A Mad Max Saga. Recensione - Maggio 27, 2024