Riascoltare album dal passato, apprezzandone a distanza di anni l’importanza, l’influenza o anche semplicemente il successo, è esercizio piacevole e stimolante. Negli ultimi due anni Shockwave Magazine mi ha permesso di raccontare 10 album da me scelti, usciti rispettivamente nel 1970 e 1971 e giunti quindi al loro cinquantennale. Senza necessariamente essere i migliori, erano dischi che per vari motivi avevano segnato un’epoca, benché in alcuni casi avessero finito per essere meno considerati rispetto ad altri di maggior successo (e che in quella sede avevo deliberatamente scelto di ignorare).

Perché allora non fare lo stesso anche per altri decenni? Consultate una serie di liste, ho optato per il 1991, dunque un trentennale.

Ora, se nel primo caso aveva senso parlare di “piccola discografia essenziale”, per il 1991 era impossibile anche solo avvicinarsi a un’impresa del genere. Il fatto è che, al pari di qualsiasi albero genealogico, più vi allontanate dalla base – che nel nostro caso è data dagli inizi della popular music – più le cose si complicano. Proliferano generi e sottogeneri, aumentano i player del mercato discografico in grado di mettere sotto contratto gli artisti, entrano in scena aree geografiche in precedenza rimaste ai margini (pensiamo alla Scandinavia, proprio all’inizio degli anni Novanta).

Le scene musicali attive all’inizio degli anni Novanta sono innumerevoli. MTV ha ormai sdoganato la separazione tra mainstream e underground. Il grunge si avvicina all’apice delle sue possibilità espressive con due dischi di straordinario successo come Ten dei Pearl Jam e Nevermind dei Nirvana (senza dimenticare i Soundgarden con Badmotorfinger). Nel decennio precedente l’heavy metal si è differenziato in una molteplicità di sottogeneri, dal thrash al power, ed è ora sul punto di trovare negli stili più estremi (soprattutto in Scandinavia, con l’esplosione del black metal norvegese e con la scena death svedese) le sue potenzialità più creative. È d’altronde nel 1991 che esce l’omonimo quinto lavoro dei Metallica, l’album di maggior successo di vendite della storia dell’heavy metal.

Nel frattempo è ormai esploso il fenomeno dell’hip-hop, che con Tim Dog conosce forse il primo atto della disputa tra East e West Coast e con i N.W.A. vede consolidarsi il filone del gangsta rap. Proprio nel 1991 fanno inoltre il loro esordio discografico i Cypress Hill con l’album omonimo e un personaggio come 2Pac, destinato a far discutere non soltanto per la musica, con 2Pacalypse Now. La scena noise/post-hardcore, infine, attraversa momenti di febbrile innovazione grazie a complessi come Fugazi, Jesus Lizard, Slint, Sonic Youth. E si potrebbe andare avanti a lungo.

E allora, anziché di discografia essenziale, parliamo semplicemente di otto album da ricordare, scelti in totale arbitrio, nella speranza di incoraggiare qualche lettore a riascoltare qualcuno di questi capolavori, o proporre la propria lista di classici, o esplorare gli anni limitrofi alla ricerca di altri tesori.

Slint, Spiderland

Mentre il grunge, e in parte il metal, continuavano a operare all’interno di parametri tutto sommato canonici per il rock (perlopiù centrati sul riff e sul refrain), altri complessi recuperarono lo spirito del rock freeform “acido” degli anni Sessanta e Sessanta, ma travisando completamente lo spirito di quella tradizione, reinterpretandola alla luce della nevrosi e dell’ethos del punk/hardcore. Dopo l’esordio di Tweez (1989) – nove brani taglienti e frenetici sfornati sotto la guida di Steve Albini – gli Slint di Brian McMahan (chitarra) e Britt Walford (batteria) arrivano alla consacrazione con Spiderland, considerato il loro capolavoro. Da “Breadcrumb Trail” a “Good Morning, Captain”, il gruppo si cimenta in un percorso sonoro che trascende la maggior parte dei canoni del rock: quelle degli Slint erano non-canzoni, percorse da non-melodie, prive di storytelling e povere di climax. L’effetto era ora nervoso, ora ipnotico, ora disturbante, ora tutte e tre le cose insieme.

Lo stile degli Slint era a tutti gli effetti “post-rock”, in senso lato e prima di una effettiva codificazione del genere. Muovendosi all’interno di uno spazio sonoro anaffettivo e asciutto – anche nella vocalità monocorde di McMahan – ma ricco di timbriche e aritmie, gli Slint avrebbero gettato le basi per il rock di una nuova generazione (slo-core, post-hardcore, post-rock), particolarmente fortunato tra le band americane. La loro carriera si arrestò dopo due soli album, ma si sarebbe rivelata tra le più influenti della storia del rock.

Pestilence, Testimony of the Ancients

All’inizio del decennio il death metal conosce un importante sviluppo stilistico, benché non l’unico. All’interno di un genere di per sé caratterizzato da eccessi di brutalità musicale e lirica, alcuni complessi iniziano a introdurre una sofisticazione strumentale e concettuale che li avvicina forse per la prima volta alla musica “colta”. Caso volle che tre album decisivi in questo processo videro la luce proprio nel 1991: Unquestionable Presence degli Atheist, Human dei Death e Testimony of the Ancients dei Pestilence. Nati nel 1986 a Enschede, nei Paesi Bassi, i Pestilence avevano esordito con due album ancora legati a un death metal “canonico” (se così si può dire per un genere giovane), che molto doveva all’impostazione thrash di marca teutonica (Kreator, Destruction).

Testimony cambiò le carte in tavola introducendo strutture più intricate, cervellotiche, unite a momenti più solenni, che avrebbero lasciato nel genere un’impronta indelebile. Ne sono testimonianza, tra gli altri, brani di valore cristallino come “The Secrecies of Horror”, “Twisted Truth” e “The Land of Tears”. Impreziosiva ulteriormente il lavoro una serie di intermezzi strumentali (ben otto) che si muovevano con grande suggestione tra sentieri classicheggianti e avanguardistici. Il percorso sarebbe culminato due anni più tardi con la pubblicazione di Spheres, in cui i Pestilence avrebbero sfoggiato con disinvoltura un vocabolario preso in prestito dal jazz. Ma di quella maturazione, e di quella di tutto il genere, Testimony rimane un momento imprescindibile.

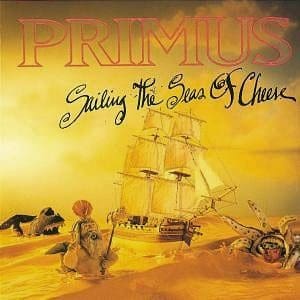

Primus, Sailing the Seas of Cheese

Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta l’hard rock e l’heavy metal iniziano a sperimentare ibridazioni con il funk e con stili dotati di maggiore “groove”. I primi a farlo sono probabilmente i rapper, con i lavori di Run-DMC e soprattutto dei Beastie Boys. È un approccio che “funziona”, anche da un punto di vista commerciale (si pensi a un album come Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers, anch’esso del 1991) e che conoscerà l’apice della sua fortuna nel nuovo decennio. I Primus appartengono in senso lato a questo trend, ma la miscela da loro proposta fu del tutto originale rispetto al variegato panorama dell’epoca. Capitanati da un virtuoso come Les Claypool, tra i più grandi bassisti della storia del rock, i Primus realizzarono con Sailing the Seas of Cheese un lavoro rispetto al quale si fatica a trovare dei termini di paragone. Sarebbe limitativo dire che il basso svolgeva il ruolo che era stato fino ad allora della chitarra. Nel suono e nelle trovate creative di Claypool si incontrano i riff dell’hard rock, il groove del funk (dove il ruolo del basso era evidentemente decisivo) e la fluidità melodica dei migliori bassisti jazz.

La visione del funk dei Primus, nevrotica e mai gioviale, era probabilmente figlia della rilettura che di quel genere avevano dato complessi post-punk come i Gang of Four o The Pop Group. Nel caso dei Primus, coronava il tutto un piglio istrionico e “comico” (Claypool era anche vocalist del gruppo, ed elaborò anche in questo uno stile del tutto originale) e un’inclinazione per le ritmiche articolate e “spastiche” che poco avevano a che fare con la maggior parte del rock coevo. Ecco allora l’incedere marziale di “Here Come the Bastards”, il flusso cromatico di “American Life”, il delirio frenetico di “Is It Luck?”, il groove disarticolato di “Tommy the Cat” e quello “malato” di “Jerry Was a Race Car Driver”, con il suo memorabile riff. Con “Fish On (Fisherman’s Chronicles, Chapter II)” i Primus dimostrarono inoltre di potersi cimentare in una suite concettualmente vicina alla tradizione prog-rock, sia pur filtrata dalla loro visione “demenziale”.

Ozric Tentacles, Strangeitude

All’inizio degli anni Novanta, della tradizione “classica” del progressive rock rimane ormai poco. Si è appena conclusa la stagione neo-prog di gruppi come Marillion e IQ, che ne hanno aggiornato il sound e talvolta semplificato la struttura, mentre negli Stati Uniti si sta consumando il matrimonio tra prog e heavy metal iniziato dai primi lavori di Queensrÿche, Fates Warning e Dream Theater. Uno dei gruppi più originali del progressive rock dell’epoca, e in effetti di ogni epoca, furono però gli inglesi Ozric Tentacles di Ed Wynne. La loro originalità consistette nella fusione, in senso letterale, di stili e tradizioni musicali storicamente e geograficamente lontane in un sound compatto che tradiva la compresenza di prog-rock, psichedelia, space rock, funk, tradizioni orientali e mediorientali, talvolta persino dub e reggae.

Pubblicato Erpland l’anno precedente, probabilmente il loro capolavoro, gli Ozric si ripetono nel 1991 con un disco non da meno, dove fanno sfoggio di tutta la loro capacità di mescolare la spiritualità new age con i tempi dispari più arditi e i groove più mondani. Se la componente più “eterea” del sound degli Ozric Tentacles era frutto dei synth di Joie Hinton e dell’amalgama perfetto con le chitarre di Ed Wynne, il contraltare più “terreno” era invece merito di una sezione ritmica di tutto rispetto: Mervin Pepler alla batteria e soprattutto Roly Wynne al basso, forse tra i bassisti più sottovalutati del rock (qui particolarmente apprezzabile in “Sploosh!”, “Bizarre Bazaar” e “Space Between Your Ears”). Non è un caso se proprio la dipartita di questi due membri, avvenuta rispettivamente nel 1994 e 1992, segnò l’inizio di una lenta caduta del gruppo, che presto non avrebbe più saputo (o voluto) ricreare i groove fantastici di Erpland e Strangeitude.

My Bloody Valentine, Loveless

I My Bloody Valentine furono una delle novità più rilevanti del rock di fine anni Ottanta. La loro idea, elaborata in diversi EP e nell’album Isn’t Anything, era relativamente semplice, ma destinata a esercitare un’influenza incalcolabile. Il rock dei My Bloody Valentine era un oceano sonoro stratificato, frutto principalmente del sound delle chitarre, che poteva essere assimilato tanto al “rumore” quanto al canto religioso, in cui sia la voce sia la melodia risultavano sommerse in un vortice ininterrotto di suoni caotici, feedback ed effettistica di vario genere. Il tutto suonato con una tale compostezza, anche nella postura in concerto (che gli fruttò l’etichetta di shoegaze), che ebbe l’effetto di imprimere a un’estetica filosoficamente vicina al punk/noise una disciplina, viceversa, quasi ascetica.

In Loveless, il loro apice artistico, quell’ambiguità stilistica si tradusse in una dissonanza “emotiva” che poteva indifferentemente produrre nell’ascoltatore uno stato di estasi celestiale o di angoscia esistenziale. Dalla melodia graffiante di “Only Shallow” alla psichedelia levigata di “To Here Knows When”, dal rock ruvido di “When You Sleep” alla timbrica dissonante di “I Only Said”, quell’ambiguità avrebbe fatto scuola (nel bene e nel male): il sound dei My Bloody Valentine avrebbe trovato un’eco nel dream-pop più mellifluo come anche in alcune forme di metal estremo.

Overkill, Horrorscope

Se gli anni Ottanta furono il decennio d’oro del thrash metal, i primi anni Novanta – grazie ad album come Rust in Peace dei Megadeth o Arise dei Sepultura – ne rappresentarono degnamente la “coda”. Tra i capolavori del periodo è da annoverare a pieno titolo Horrorscope, quinta fatica degli americani Overkill. Reduci dall’ottimo Years of Decay (1989), tra i loro massimo risultati, gli Overkill dovettero fare i conti con la dipartita del chitarrista e songwriter Bobby Gustafson, “licenziato” per un dissidio con altri membri della band. Al suo posto giunsero non uno ma due sostituiti, Merritt Grant e Rob Cannavino, e l’esperimento funzionò alla grande.

Coinvolti subito i nuovi elementi nella scrittura dei brani, gli Overkill portarono all’attenzione del pubblico dieci pezzi (più una cover) di altissimo livello – tra cui “Blood Money”, “Bare Bones”, “Live Young, Die Free” e la falsa ballad “Soulitude” – degni di affiancare i più blasonati big four del thrash metal e di introdurre l’album tra le migliori pubblicazioni del genere. Tra le cannonate di basso e le fucilate dei due chitarristi, con riff chirurgici e mai banali, l’album si segnalava per una produzione migliore dei precedenti, che esaltava, tra le altre cose, le ritmiche sontuose di Sid Falck. Se il 1991 fu dunque uno dei momenti di gloria degli Overkill, fu anche, purtroppo, uno degli ultimi. A cominciare dal successivo e deludente I Hear Black (1993), nulla di quanto sarebbe venuto dopo avrebbe mai eguagliato quanto prodotto prima di allora. Niente, d’altronde, che potesse mai scalfire una delle leggende del thrash.

A Tribe Called Quest, The Low End Theory

Nel biennio 1990-91 l’hip-hop è sulla cresta dell’onda, benché non abbia ancora raggiunto l’apice della sua popolarità (che in effetti raggiungerà solo due decenni più tardi) e alcuni dei suoi massimi capolavori siano di là da venire. Uno di questi esce a settembre 1991 per mano del gruppo newyorchese A Tribe Called Quest, con il titolo The Low End Theory. Mentre il resto della musica rap, anche nella stessa New York, sembrava orientarsi verso il filone “gangsta”, più duro nelle musiche e specialmente nei testi, il complesso di Q-Tip e Phife Dawg prese un’altra direzione: le liriche dell’album affrontavano tematiche di interesse sociale, facendo sfoggio di giochi di parole e di frequenti interazioni tra gli MC, mentre le musiche offrirono una perfetta compresenza di elementi jazz all’interno dell’impalcatura di Ali Shaheed Muhammad.

Benché non fosse il primo tentativo di contaminazione in tal senso, fu quello che ricevette la maggiore attenzione di pubblico e critica. The Low End Theory è oggi considerato un album fondamentale negli sviluppi dell’alternative hip-hop e del sottogenere noto come jazz rap (o jazz hop). In un album di quattordici brani, tutti provvisti di un groove e un flow fenomenali, è davvero difficile trovare degli highlights. Oltre ai singoli “Check the Rhime” e “Jazz (We’ve Got)”, da segnalare “Excursions” e “Butter”, con i loro fiati delicati, “Verses from the Abstract”, con Ron Carter (ex Miles Davis Quintet) al contrabbasso, “Vibes and Stuff”, con il suo andamento trascinato, e “What?”, una sorta di vignetta funk. Da segnalare infine la presenza tra gli ospiti di un giovanissimo Busta Rhymes.

Skin Yard, 1000 Smiling Knuckles

Non si può dire che nel 1991 scarseggiarono gli album grunge memorabili. Tra l’esordio dei Pearl Jam con Ten, i Soundgarden con lo zeppeliniano Badmotorfinger e i Nirvana con Nevermind, verosimilmente il disco più iconico del decennio, ce n’è forse abbastanza per farne l’anno d’oro del rock di Seattle. Tra le pubblicazioni meno risonanti, vogliamo ricordare il quarto album degli Skin Yard di John Endino, 1000 Smiling Knuckles.

Noto forse più come produttore che come musicista, Endino fu leader e chitarrista di un gruppo di scalmanati che mantenne il grunge saldamente entro i confini del genere da cui aveva preso i natali: l’hard rock. Un hard rock più vicino all’heavy metal nella forma, ma al punk nello spirito (con la voce di Ben McMillan a gettare un ponte tra le due tradizioni). Il brano di apertura, “1000 Smiling Knuckles”, sembrava da questo punto di vista un manifesto. Se in “River Throat” gli Skin Yard si dilettavano con un funk rock molto in voga all’epoca, “Words on Bone” riportava il grunge alle sue più lontane radici blues-rock. Tra riff taglienti (“Leaving Pool”, “Headswill”) e le ruvidità del basso (“PsychoRiflePowerHypnotized”, “Nietzsche with a Pizza”), i dieci brani di 1000 Smiling Knuckles offrivano un rock n’ roll vitale e schietto, destinato suo malgrado, forse ingiustamente, a essere oscurato da lavori commercialmente più fortunati.

Leggi anche

Tornano i Giovedì con Supermacchina, il singolo che anticipa Effetto Florida

Maddalena, il lato nascosto della Napoli di Valerio Bruner [Recensione]

Si rinnova l'appuntamento con La Musica Può Fare

Post Tarantella, la ricetta dei Romito per curare le ferite.

Geolier live all'Unipol Arena - Photogallery

Sanremo 2025 - Le pagelle della prima serata

Fatti di rock, un viaggio nella musica che ha fatto la storia

Harlequin, Lady Gaga| Nella mente di Harley "Lee" Quinn

- Dypet di Mork, recensione - Aprile 3, 2023

- 10 album black metal da non perdere, usciti quest’anno - Maggio 23, 2022

- “An Hour Before It’s Dark”: l’ultimo album dei Marillion (Recensione) - Marzo 16, 2022