Jeff Buckley avrebbe compiuto oggi 54 anni. La sua vicenda umana e artistica rimane ancora oggi una ferita aperta per il rock. La vicenda di quella che, forse, è stata l’ultima vera icona del rock.

E la storia di Jeffrey Scott Buckley sembra scritta a tavolino per diventare icona del genere. I luoghi, innanzitutto. Jeff nasce nel sud della California, quella celebrata dalla Beat Generation prima e dagli hippie subito dopo. E muore a Memphis, la città del primo rock’n’roll, di Elvis e del blues. Di più: il suo corpo, sfigurato dalla permanenza in acqua, viene rinvenuto incastrato nei rami sotto il ponte di Beale Street, la via dove si esibivano i bluesman da sempre.

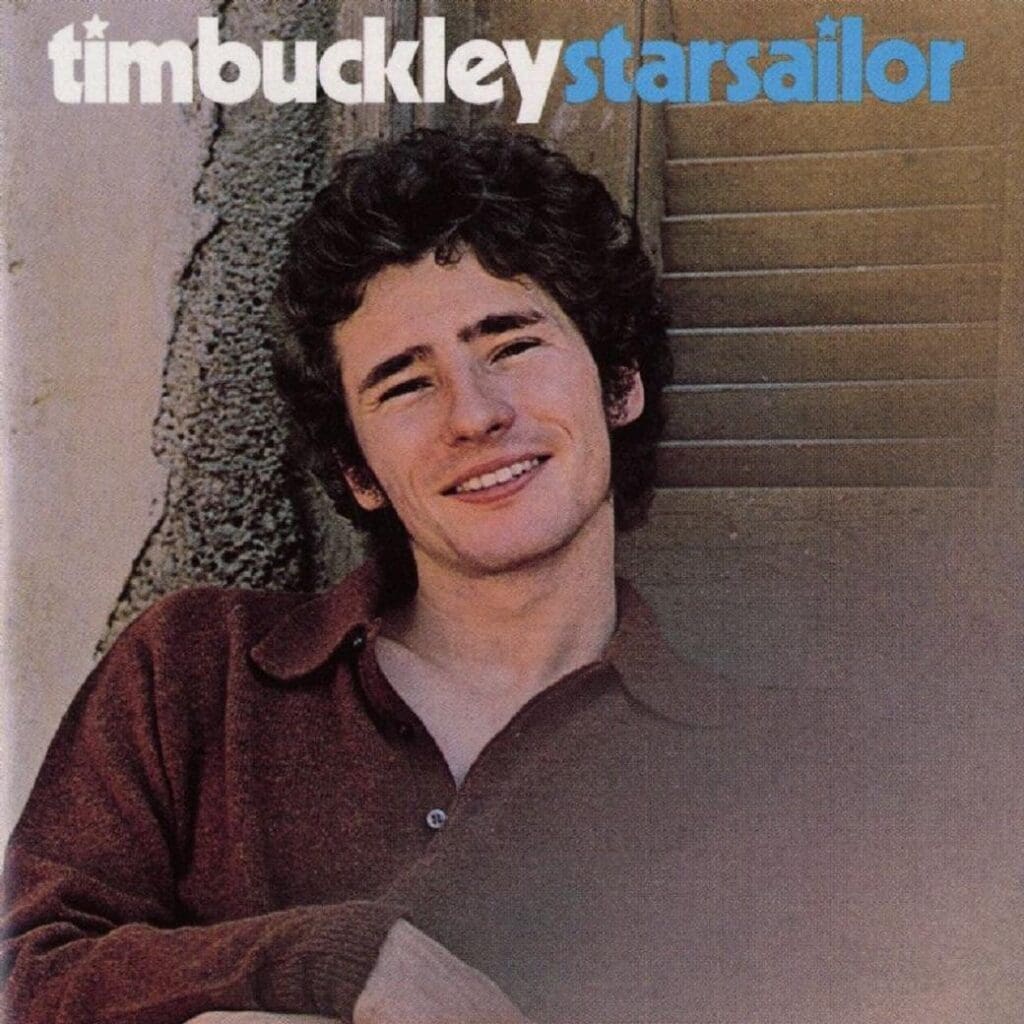

E poi le persone legate a Jeff. Tim Buckley, il padre, che gli ha dato il cognome, il talento è poco altro.

Tim fu forse il più grande cantautore di rock psichedelico americano, tanto che per i cultori del genere è lui il vero Buckley. Tim, figura tipica del periodo, tra Kerouac e estemporanea cultura hippie, abbandona la madre di Jeff quando è ancora incinta. Vedrà il figlio solo poche volte, per negligenza, certo, ma anche perché morirà per un overdose nel 1975.

Jeff ha solo nove anni e ha visto raramente il padre, eppure quello che non può la consuetudine lo potranno i geni.

Non era il mio lavoro, non era la mia vita. Ma mi infastidiva non esser stato presente al suo funerale, non aver mai più potuto dirgli qualcosa. Usai quello show per dargli il mio ultimo saluto – dichiara Jeff dopo aver suonato a un concerto tributo per Tim, agli albori della sua attività musicale. Da allora non parlerà quasi più del padre.

Ma come è arrivato il corpo del trentunenne Jeff, quel 4 giugno del 1997, sotto il ponte di Beale Street? Torniamo indietro.

Jeff è un ragazzino precoce a livello artistico. La mamma, Mary Guibert, suona il violoncello e l’uomo che ha preso il posto del padre – Ron Moorehead – è un appassionato di rock. Jeff Buckley, oltre ai geni e alla musica del padre, assorbe tutto ciò che gli gira attorno: blues, jazz, progressive, musica classica e etnica. Impara presto a suonare la chitarra, studia musica a Hollywood – una perdita di tempo, dirà poi – ma è anche un ragazzo assai dispersivo. Fa lavoretti, suona qua e là, ma la carriera non decolla.

Tanto che quando inizia a fare sul serio e incide Grace, ha già quasi trent’anni.

Il successo è immediato. Il suo inconfondibile falsetto, il modo particolare di pizzicare la chitarra, la maniera in cui stravolge il materiale altrui, l’aspetto di bello e dannato e soprattutto il suo non appartenere a nessuna scena, lo mettono subito in luce. La sua musica è senza tempo, come sempre per i grandi, nonostante certi arrangiamenti e le camicie a quadri strizzino l’occhio all’imperante grunge.

Ma sono, bizzarramente, le cover a fare di Grace una pietra miliare, a dimostrazione di un talento compositivo ancora da affinare.

Hallelujah all’epoca è solo un oscuro brano di Leonard Cohen. Il trattamento che gli riserva Jeff Buckley lo fa entrare nel mito; un filo di elettricità irrora una chitarra che sembra suonare dentro una chiesa, tanto è il riverbero. La voce – perfetta – con cui è difficile non empatizzare. Ora la canzone è stata masticata, digerita e sputata dal mainstream, tanto da diventare compost buono per i talent, ma all’epoca era un’illuminazione. Lilac Wine e Corpus Christi Carol, brani di disparate provenienze ascoltati chissà dove, sono ancora meglio: un distillato purissimo dell’arte e del cuore di un artista e un uomo ancora acerbi, ma dal talento cristallino.

Jimmy Page, David Bowie e Bob Dylan, gli idoli dell’infanzia, fanno a gara per fargli i complimenti.

Arrivano le luci della ribalta, i tour infiniti e le paturnie da rockstar. Dopo un anno in giro per il mondo Jeff è già stanco come una vecchia rockstar e si ritira a suonare nei club, con e per gli amici. Ha una storia con Joan Wasser – quella che passerà alla storia come Joan As A Police Woman, ma che allora chiamano Joan la scialba e che suona il violino in una band – ma frequenta altre ragazze. Si vocifera di abusi di sostanze, come da copione, e di uno strisciante disturbo bipolare.

Ma anche di qualche mania di grandezza: la casa di Memphis è grande abbastanza da contenere il suo enorme ego – scherza Joan.

La sera del 29 maggio del 1997 Jeff, assieme all’amico Keith Foti che guida il suo furgoncino, costeggia il Wolf River. I due sono diretti agli studi di registrazione. La casa discografica pressa Jeff per avere nuovo materiale e in quei giorni sono previste alcune sessioni. Ci vogliono dieci minuti da casa agli studi, ma i due si perdono, cincischiano, non hanno Google Maps. Forse Jeff vuole perdersi.

A un tratto l’idea, che può sembrare bislacca ma è in linea col personaggio estemporaneo: un bagno al fiume.

Ci sono 27 gradi e Jeff Buckley ha già nuotato nel Wolf River altre volte. Il tratto che sceglie però ha una spiaggia piena di rifiuti e schegge di vetro, così decide di bagnarsi vestito, con tanto di stivali Dr. Mertens. Galleggia, fischietta, fa il morto a galla mentre Keith è inquieto.

Quando passa una piccola imbarcazione sta cantando Whole Lotta Love, dei Led Zeppelin. Qualche piccola onda, un gorgo forse, e Jeff non c’è più. Keith dà subito l’allarme, la polizia draga il tratto di fiume: nulla. Il Wolf River lo restituirà qualche giorno dopo.

Keith lo riconosce dal piercing all’ombelico e dalla maglietta: una T-shirt nera con scritto Altamont.

E se il nome vi dice qualcosa, forse lo avete già sentito nominare: Altamont è la città del famigerato festival rock del 1969, quello dove gli Hell’s Angels uccisero uno spettatore facinoroso durante il set dei Rolling Stones.

Ovviamente l’iconografia ricama sopra la vicenda nei soliti modi. Si ipotizza il suicidio; si analizzano le coincidenze, Wasser, il cognome di Joan, in tedesco vuol dire acqua; i versi di un suo pezzo recitavano: Non sono riuscito a svegliarmi dall’incubo che mi ha risucchiato e trascinato giù… Oh, era così reale.

Nessuno vuole arrendersi alla realtà: Jeff, nonostante la vita da rockstar, le coincidenze e forse le dipendenze, quella sera era pulito e perfettamente in sé. Il suo è stato il più banale e fottutissimo degli incidenti.

L’eredità che Jeff ci ha lasciato è scarna, un solo disco e una marea di inediti e live buoni solo per far fare cassa agli eredi.

Cosa sarebbe stato della sua arte? Impossibile dirlo coi pochi elementi a disposizione. Probabilmente oggi sarebbe un signore di 54 anni che continua a esibirsi in fumosi piccoli club.

L’unica certezza, in questi casi, è che a una lunga vita di incerto successo, gli dei del rock hanno preferito donargli l’immortalità artistica e l’eterna giovinezza negli occhi degli appassionati.

E così Jeff è ancora lì, bello come un dio che, triste, stringe un microfono luccicante.

Buon compleanno.

Leggi anche

Si rinnova l'appuntamento con La Musica Può Fare

Post Tarantella, la ricetta dei Romito per curare le ferite.

Geolier live all'Unipol Arena - Photogallery

Sanremo 2025 - Le pagelle della prima serata

5 consigli per realizzare un album fotografico fai da te

Fatti di rock, un viaggio nella musica che ha fatto la storia

Harlequin, Lady Gaga| Nella mente di Harley "Lee" Quinn

Vola, Friend of a Phantom: recensione

- Twang, l’esordio con “Il tempo dell’inverso” - Aprile 1, 2021

- “Storie di un appuntamento”, il nuovo album di Angelica - Febbraio 17, 2021

- Le Leggende del Rock, qui per restare - Gennaio 20, 2021