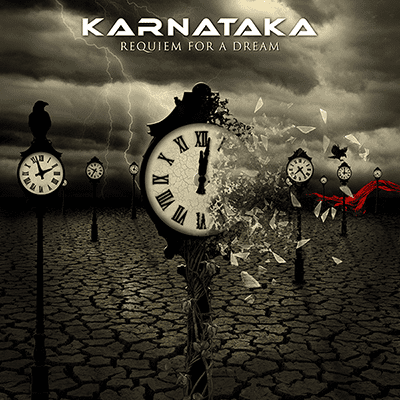

Requiem for a Dream è il sesto album dei Karnataka, progetto del gallese Ian Jones e della cipriota Sertari.

Cosa sta succedendo in UK, nel 2023? Dopo Sanguivore dei Creeper, Requiem for a Dream dei Karnataka conquista il cuore dei prog lover più snob del sistema solare.

L’album, omonimo del film di Darren Aronofsky, potrebbe sembrare un esordio vista la scarsissima copertura mediatica, ma è in realtà ben il sesto capitolo di una storia, quella dei Karnataka, iniziata nel lontano 1997 dal fondatore e bassista Ian Jones, mastermind dietro l’intero progetto. Similmente a Spaceman 3 e ai suoi Spiritualized, una pletora di vari musicisti si sono assecondati nei Karnataka – nome di uno stato indiano del sud – per poi assestarsi con l’attuale formazione nell’ormai lontano 2018. Secrets of Angels, del 2015, aveva incontrato il plauso della critica: la voce di Hayley Griffiths, la chitarra di Enrico Pinna e la tastiera di Cagri Tozluoglu avevano contribuito a creare un piccolo miracolo della musica moderna. A dirla tutta, Requiem for a Dream non scava un solco totalmente differente dal precedente capitolo: la nuova vocalist, Sertari, chiaramente ispirata ad Anneke Van Giersbergen, Sharon Den Adel e Annette Olzon, avvicina il sound dei Karnataka a quello dei The Gathering; la presenza, però, di Troy Donockley (già Nightwish) alle cornamuse celtiche dona un sound prettamente gaelico all’intero platter.

Il sound dei Karnataka non è mai stato puramente tecnico. Ottimamente prodotto, sì; si è sempre avvalso di accortezze stilistiche tipiche del prog, quali suono estremamente pulito e rotondo, complesse intelaiature ritmiche di batteria, basso, e chitarra ritmica, voce mai soverchiante rispetto alla base musicale – il tutto, però, senza mai risultare eccessivo; l’eleganza, sebbene nel lutto, è la chiave dell’album. Infatti, Requiem for a Dream, se comparato ad altre uscite del genere nel 2023 (Tesseract su tutti), risulta essere un lavoro piuttosto minimale: le orchestrazioni esplosive e quasi-da-musical sono limitate a The Night’s Dance, Forgiven e alla title track, che meriterà un paragrafo a parte più avanti nell’articolo.

Uno dei punti di forza di Requiem for a Dream è l’intrinseca malinconia, ma fortemente narrativa, grazie all’eccellente dizione di Sertari, presente in tutto l’album: l’ascoltatore vuole sapere di più di quel mondo di devastazione – interiore ed esteriore; il tema del lavoro pare essere il cambiamento climatico in atto – e, spera, fino in fondo, in un nuovo inizio per l’umanità e per la disperata ma dignitosa protagonista che, sempre, canta e piange la propria sofferenza in prima persona. Tic toc, dice l’orologio della mezzanotte: scoccata l’ora, sarà impossibile impedire ai mari di sommergere le città costiere, alle tempeste di spazzar via ponti e abbattere montagne, ai deserti di inghiottire l’ennesima oasi. Tale attitudine è ben espressa dalla iniziale All Around the World, lungo ed inusuale brano di ben undici minuti che include il famoso discorso “You stole my dreams with your empty words” di Greta Thunberg, mettendo dunque ben in chiaro da che parte della barricata i Karnataka si trovino: tutti gli attori – cantante, chitarrista, e il sempre ben udibile basso, assieme alle ottime orchestrazioni di Jones e Gonzalo – si avvicendano per il proprio momento di gloria mentre si canta di un mondo morente. I frequenti cambi di accordo rendono il brano dinamico sebbene si rimanga sempre a bassi bpm, essendo la scelta stilistica dei Karnataka di permanere nel reame del melodico; echi dei più recenti Yes – ma, molto, molto migliorati rispetto all’originale – sono presenti nella suite, soprattutto negli intervalli tastieristici. Sacrifice è una splendida ballad anni ’80, a là Jim Steinman, ma leggera come una nuvola, spazzole, chitarra jazz, piatti e intenso dubbing sulla voce di Sertari, e Look to the East si avvale di sonorità orientali e synth nel dare varietà stilistica a Requiem for a Dream – e un’altra ottima melodia. Fra i brani più forti dell’album c’è, però, Forgiven: una splendida ballad di oltre dodici minuti piano, tastiera e voce, sorretta dalla giusta contrapposizione fra le altissime note toccate da Sertari e l’evidente basso di Jones; echi dei Within Temptation pre-rivoluzione sonora si odono nei cori in latino – un requiem per la vita sul nostro pianeta. L’assolo di chitarra di Luke Machin lascia spiazzati per rotondità e calore del suono, cosa rara nel prog/djent moderno, e quasi non si fa caso all’utilizzo intenso di tempi dispari, in quanto funzionali all’espressività della frase musicale e non fini a se stessi.

Come già anticipato, The Night’s Dance è una creatura dell’ex tastierista Gonzalo Carrera, ed è fra i singoli dell’album (con tanto di videoclip, di cui vi sconsiglio la visione, in quanto assolutamente fuori focus col tono dell’album: la cantante e compositrice Sertari si aggira per un bosco, ove trova una casa abbandonata, vestita da gothicona degli anni ’90. Preferivo le citazioni di Greta Thunberg a cantante e bassista che si aggirano per corridoi fatti in CGI giungendo, infine, a scoprire che l’orologio della mezzanotte è nascosto in una pendola – e, alla fine, si allontanano verso il tramonto lungo una spiaggia. Vi prego, basta rovinare splendidi brani con videoclip indegni). Fortemente orchestrata, è una tipica ballad che farà impazzire i fan live nel tentativo di cantarla – chiaramente senza averne le capacità. Campane funebri e violini distorti introducono la disperata Say Goodbye Tomorrow, in cui si toccano abissi più oscuri rispetto alle aeree altezze tonali dei brani precedenti e si avverte un’interessante alternanza di tempi dispari e “banali” 4/4 – la disperazione dell’intro si evolve in una pacifica, quasi beata, accettazione dell’inevitabile, in cui ritroviamo di nuovo la rotonda e calorosa chitarra di Machin. Il mio brano preferito di Requiem for a Dream, e fonte di lacrime mentre tagliavo un cetriolo durante il primo ascolto dell’album, è, però, Don’t Forget my Name: inizialmente electroballad in chiave minore, evolve in un’accorata supplica da parte di un fantasma verso l’amato – in prima persona.

Similmente a Singularity in Empath di Devin Townsend, Requiem for a Dream è un album nell’album: se vogliamo, è la Supper’s Ready, la Count of Tuscany, dei Karnataka. Venticinque minuti, e ho contato almeno 9 movimenti differenti – una struttura vivaldiana che finisce, però, con la primavera, e una nuova speranza di salvezza. Il brano inizia con calma, uccellini che improvvisamente si zittiscono – come prima di una tempesta. Al loro posto, vocalizzi di Sertari, tastiere e, infine, cornamuse, gli araldi dell’apocalisse. Nonostante la narrazione di eventi ineluttabili presupponga un sound altrettanto oscuro, Requiem for a Dream si muove su accordi maggiori e ritmiche ampie e ariose, con interludi di synth e assoli di chitarra che accompagnano lievemente la melodia già descritta dal basso. Il terzo movimento è poi introdotto dal battito di un cuore accelerato e, per l’appunto, le cornamuse: un altro chiodo sulla tomba della vita sulla Terra. Che evolve, poi, in un semplice fraseggio pianistico, altri assoli di Machin e, infine, parole di speranza, ma anche un forte invito all’impegno in prima persona:

The price we pay for yesterday

So fragile in our hands

And though the sun is rising

A darkness grows around

The light is fading fast, and we know

We have the gift of living!

We have a second chance

This is a new beginning

Il quarto movimento inizia proprio con We Have a Second Chance, sol maggiore e calore, che lascia però rapidamente spazio al quinto – ancora la cornamusa di morte di Donockley e lied gaelici funebri. Il mondo ha raggiunto il punto di non ritorno: ciò che resta, ormai, è pregare. Corvi sulla terra spaccata dalla siccità, con evidenti rimandi sonori a The Poet and the Pendulum dei Nightwish. Di nuovo, si cambia movimento, il sesto – la speranza pare risorgere dalle ceneri, o forse è solo un delirio pre-morte (Are We Dreaming?):

And we will see rivers flowing

‘cause I can’t breathe

‘Cause I can’t see

But I can lie to myself

That’s not for real, just a dream

La chiusura di Requiem for a Dream vale l’intero viaggio di 79 minuti: cornamusa e voce di Sertari che ripetono “We keep dancing in the rain” – un delirio febbrile prima della distruzione. Il calore prima di morire, la luce arancione in fondo al tunnel: la mera allucinazione di bere pioggia nel deserto mentre si muore di sete. L’orologio continua a ticchettare, e, infine, si ferma. La mezzanotte è arrivata. Possiamo solo aspettare la fine: non resta che pregare, ballare, e visitare le tombe di chi già se n’è andato.

Tic, toc, tic, toc…

Requiem for a Dream è un album meraviglioso, che meriterebbe molta più copertura mediatica di quella che ha ricevuto: la scelta di Jones di pubblicizzare pochissimo il ritorno del suo progetto è incomprensibile, in quanto sono certa che tale eccezionale materiale avrebbe valso almeno un tour europeo, e non solo UK, Paesi Bassi e Germania – isole felici di un genere poco ascoltato. Un ritorno attesissimo e felicissimo, e l’altrettanto felice scoperta del talento di Sertari, cantante cipriota ma inglese d’adozione. Non posso far altro che augurare tutto il meglio a questo progetto, e continuare a danzare nella pioggia.

Leggi anche

Thruppi, l'incontro tra due mondi musicali [Recensione]

Tornano i Giovedì con Supermacchina, il singolo che anticipa Effetto Florida

Maddalena, il lato nascosto della Napoli di Valerio Bruner [Recensione]

Traumi, il primo colpo battuto da Kormorano

I panni di chi, il nuovo singolo di Fausta

Uno, il nuovo lavoro di Emanuele Colandrea

Divertimenti, nel frullatore musicale di Sandri

E capa ‘e core ‘e stommaco, mitologia e sperimentazione dei Post Fata Resurgo

- March of the Unheard, Halo Effect: recensione - Gennaio 19, 2025

- Intervista a Tamas Katai, Thy Catafalque: il nuovo album, il passato, l’autunno - Novembre 9, 2024

- Kamelot live al Kino Siska di Lubiana, 19 ottobre 2024: live report - Ottobre 20, 2024