Una sera d’estate, piatti di plastica, un pratino ben annaffiato, bambini ben educati che tagliano cibo qualsiasi. Mosche qualsiasi ronzano attorno alle lampadine. Discorsi qualsiasi di uomini qualsiasi – chi lavora, chi no – si affastellano nel silenzio rotto solo dai grilli. Grilli e cicale qualunque, come ce ne sono da milioni di anni e milioni di generazioni: destinati alla morte ai primi freddi. La voce di un narratore distante, che ha trovato il diario di una bambina, scritto con penna verde.

È così che si apre Favolacce, secondo capitolo della fortunata avventura dei fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo, già noti al pubblico per La Terra dell’Abbastanza, prima grande uscita costretta allo streaming per via del Covid19.

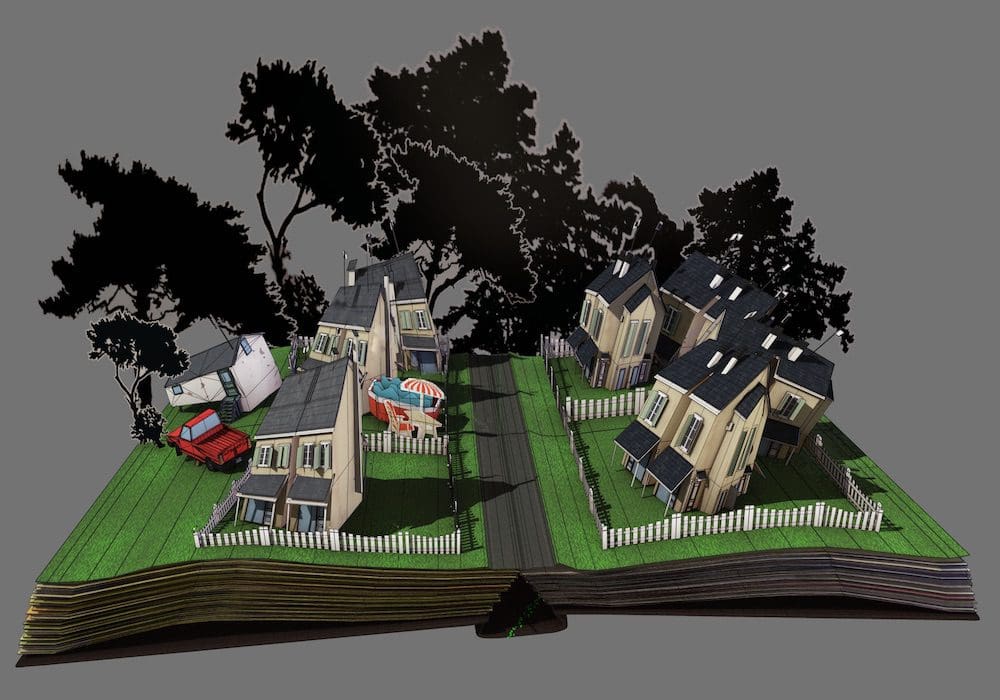

Già con La Terra dell’Abbastanza il duo aveva concorso a creare una mitologia, tutta capitolina e tutta riduzionistica: tale campo si restringe ancora di più in Favolacce, in quanto i protagonisti di questa macabra quanto incredibile vicenda – se, effettivamente, di vicenda si tratta, e non di una serie di slices of life – vivono, agiscono, si muovono, strepitano, tutti attorno ad un mucchio di casette di periferia.

Da qualche parte, Roma sud, vicino alla campagna. Chi conosce la zona potrà dire che ci troviamo verso Dragona. I Placido, Bruno e Dalila, interpretati rispettivamente da Elio Germano e Barbara Chichiarelli, cenano, con tanto di famiglia, in giardino, assieme ai Rosa, composti da Pietro (Max Malatesta), moglie, e la figlia Viola (Giulia Melillo). I Placido, invece, che vivono con la sola sussistenza dello stipendio di Dalila, in quanto Bruno è da tempo disoccupato, hanno due figli, entrambi brillanti studenti: Dennis (Tommaso Di Cola) e Alessia (Giulietta Robeggiani). Alla fine della strada, in una casa mobile – qualcosa, che, ve lo assicuro, a Roma non esiste più dai tempi di Accattone di Pasolini – vive, invece, la famiglia monogenitoriale composta da Amelio Guerrini (Gabriel Montesi) e suo figlio Geremia (Justin Korovkin).

Esistenze peculiari, eppure superficialmente normali: chi vittima della disoccupazione, chi padre padrone iper-capitalista, chi storico pezzente da generazioni incapace anche solo di salire sull’ascensore sociale. Un’estate torrida e dei bambini troppo negletti ed annoiati. La molto incinta Vilma (Ileana D’Ambra), sullo sfondo di tutto, a metà fra la prostituzione e la ragazza di vita, si diverte a molestare Dennis che non coglie affatto le sue allusioni sessuali. Il quale Dennis è un genio: anche ad agosto va a prendere ripetizioni dal suo professore di scienze naturali, Bernardini (Lino Musella), che è chimico, e tanto per non scadere in stereotipi cari al mondo scientifico, napoletano. Max Tortora è un narratore a distanza di decine di anni, che racconta la fiaba oscura di Favolacce.

Favolacce è un film, innanzitutto, confuso. Il che, come Lynch e Malick insegnano, non è assolutamente un male, se gestito con grazia. Se gestito senza usurpare della sospensione dell’incredulità, senza il tentativo di gabbare il fruitore confezionando una realtà che, sostanzialmente, non esiste, ma che ha la pretesa di essere un ritratto del Paese Reale. Se c’era intenzione di calcare il grottesco e picaresco, essa non è stata realizzata

Da qualche anno, in Italia, complice anche il successo internazionale di Matteo Garrone e la serie tv Gomorra, si è ancor più rimpolpata la sempre viva e pulsante vena del neo-neo-neorealismo che non fonda più le sue basi sul dopoguerra, sulla devastazione dei tempi, sul divario fra vecchi e poveri, ma che risale a pensieri e a impulsi più carnali, più basilari, come il sesso, la dipendenza – sintetica ed affettiva – l’isolamento dovuto alla tecnologia, che è un male tutto dei nostri tempi. Perché, quei bambini, negletti da genitori troppo indaffarati anche se disoccupati, guardano film porno, si dilettano con la chimica, cercano di copulare nonostante abbiano ancora i testicoli ritenuti, partecipano loro malgrado a festicciole organizzate da genitori semplicemente desiderosi di, come si dice a Roma, “spizzare” culi differenti da quelli delle rispettive mogli. C’è, però, in quella minuscola e conchiusa comunità, una vena di pazzia – che, sì, è sempre presente, per chiunque abbia mai vissuto in provincia ed abbia passato estati a scorrazzare nei campi dei vicini – e che è una pericolosa miccia: l’inattività di Bruno (eccolo, lo specchio dei nostri tempi) sta facendo sì che la mente dell’uomo si deteriori sempre più, e che lo spinga a compiere gesti poco comprensibili, carichi di un certo vittimismo che lui ritiene quasi martirologico, svolti, il più delle volte, per citare un nostro celebre connazionale, “col favore delle tenebre”. Al contempo, la palese incapacità di Amelio nel crescere da solo l’introverso Geremia getta le basi per un potenziale disastro.

Che, però, si consumerà, ve lo preannuncio, dai più improbabili degli attori. Va notato che, sensu strictu, la sceneggiatura di Favolacce – pur vincitrice della categoria alla Berlinale 2020 – è piuttosto inusuale, e, più che svolgersi come trama orizzontale, è composta, a mosaico, da tanti piccoli eventi indipendenti, che, come nella teoria Bayesiana, potrebbero o non potrebbero essere collegati gli uni agli altri; e ciascun evento successivo è frutto esclusivamente del precedente. Con tale operazione i fratelli D’Innocenzo elidono totalmente la necessità di una coerenza interna al materiale di cui narrano, potendo semplicemente tentare di elevare le pur comuni (quanto improbabili, nel loro complesso) disgrazie delle varie famigliole ad un valore di certo non universale, ma indubbiamente aderente alla realtà italiana. Un modello probabilistico di ciò che potrebbe avvenire semmai si verificassero determinate condizioni.

Le condizioni in questione sono, per l’appunto, o almeno stando a ciò che i registi e sceneggiatori cercano di comunicare, un bambino troppo intelligente e troppo solo, un padre è padrone solamente quando la moglie non guarda, un prodotto per i pidocchi, i pidocchi, rancori fra vicini che emulano un classismo che ha molto del retrò, una piscina fuori terra, una ragazza incinta ed un fidanzato poco sveglio, ed un professore di chimica.

La, però, stridente forzatura alla base di Favolacce è già presente nel titolo: non ci troviamo né di fronte ad un lavoro ammanitiano, i cui personaggi sono maestosi nel loro degrado e la banale normalità è ben controbilanciata da un elemento fuori posto – un contraltare, così assurdo che la rende più digeribile – né realista, perché, sostanzialmente, la realtà descritta dal film non esiste.

Così soffocante, sia in senso termico che di spaziale claustrofobia, e, infine, in senso narrativo: perché, come ho detto, ciò che impedisce che Favolacce possa essere elevato a studio sociologico con un tono allegorico è proprio l’eccesso ridondante di elementi realistici, che risultano esclusivamente in pantomima. Vista anche la scarsa cura che viene riservata alla preparazione dell’espediente finale.

I bambini, ad ogni modo, sono il fulcro di tutto, come nei migliori lavori degli anni ’80 americani e come in tanto di quel neo-neo-neo-realismo di cui prima accennavo: delicatissimi, sinceri, emozionanti, nelle loro performance ingenue non sporcate dalla necessità di strafare, veri e propri elementi di candore in un mondo fatto di sporcizia interiore ed esteriore. Tutti poco espansivi, soverchiati dai preponderanti genitori, tutti chiusi in se stessi, eppure tutti diversi. Due, sono, però, i personaggi di rilievo in Favolacce: Vilma, una bravissima rivelazione Ileana D’Ambra, ed ovviamente Bruno, con un Elio Germano che non ci ricordavamo così in ottima forma dai tempi de Il Giovane Favoloso. Entrambi regalano due performance fisiche, fatte di sudore, sangue, inquadrature strette sulle imperfezioni di corpi normali, potenti nella disperazione – espressa in modo differente, l’una nella totale assenza di speranza di raggiungere, anche solamente intravedere, quell’ascensore che potrebbe allontanarla dal suo seminterrato di povertà e degrado; l’altro, annichilito dal suo tentativo di fingere, se non altro, un’esistenza normale. Ecco, la regia del duo D’Innocenzo lascia che siano i personaggi a parlare, limitandosi ad esprimerne in pensieri, le emozioni travolgenti, indulgendo in zoom fissi, quasi, da voyeur.

In sostanza, dopo tutta questa lunga, analisi, dopo i foglietti che ho riempito durante la visione delle quasi due ore di Favolacce, cosa resta? Un lavoro incompiuto. Un tentativo, non del tutto centrato, di portare una certa tipologia di film in Italia (quella, banalmente, di Thomas Solondz e Lee Chang-Dong), calandola nel nostro contesto romano idiosincratico, stravolgendo e portando allo stremo però tali idiosincrasie, tanto da non risultare più né credibili né auliche né simboliche. Svuotando anche le tragedie da qualsivoglia valore. Sbilanciando, con l’eccessivo intento descrittivo, l’impalcatura complessiva dell’opera. Che non crolla solamente per l’estrema bravura degli interpreti.

Leggi anche

5 Film che svelano i segreti del gioco d’azzardo professionistico

I Peccatori: da quando ai vampiri piace cantare? | Recensione

Opus di Mark Anthony Green: recensione

Il Seme del Fico Sacro: recensione

Il Giappone sulle orme di Kōji Yakusho, protagonista del capolavoro Perfect Days

Diamanti di Özpetek è un manifesto d’amore per il cinema e le donne

Nosferatu di Robert Eggers: recensione

Arcane giunge al termine con la stagione 2

- March of the Unheard, Halo Effect: recensione - Gennaio 19, 2025

- Intervista a Tamas Katai, Thy Catafalque: il nuovo album, il passato, l’autunno - Novembre 9, 2024

- Kamelot live al Kino Siska di Lubiana, 19 ottobre 2024: live report - Ottobre 20, 2024

Non volendo restringere il campo dei lettori scrivendo in mia lingua (inglese), tento di scrivere questo commento in mio approssimativo italiano per cui chiedo venia.

Il seguente è una riflessione non tanto sul film in questione, quanto sulla recensione stessa, la quale, essendo assai erudita e scritta estremamente bene (e non faccio complimenti), mi ha colpito sia con l’altissima qualità di “consegna”, sia con la sua tipicità per questo tipo di recensione. La commento quindi nella sua qualità di “madre di tutte le recensioni cinematografiche”. Quasi tutte le recensioni su questo film (come su moltissimi altri) hanno in comune almeno due cose:

1. “Qualunquismo critico”. Come una spina elettrica adattabile, tipo “multipresa”, questa recensione potrebbe essere di un film, come di un romanzo, come anche di un dipinto figurativo. E invece non mi sembra tanto provocatorio a dire che ogni mestiere abbia le sue specificità, quindi il mestiere di un critico cinematografico dovrebbe essere altrettanto specifico. Eppure sembra una recensione letteraria: contenuti, contenuti, contenuti… Per un film, i contenuti sì contano, ma, a mio modesto avviso, non più di 25% del totale. Per esempio, trovo Phillip Dick praticamente illeggibile, ma grazie a Ridley Scott, “The Blade Runner” è un capolavoro del cinema mondiale. Senz’altro, non grazie ai contenuti abbastanza dozzinali. Il film è la regia, il lavoro della cinepresa, la messa in scena, i costumi e, naturalmente, la recitazione. Di tutto ciò vi ci sono degli accenni, ma quasi di rito, senza un minimo d’approfondimento. Tutto sembra basato sull’aspetto letterario e narrativo. Ma non è, ripeto, un romanzo! Se sei del mestiere, parla del mestiere e con mestiere!

Personalmente penso che il film sia diretto magistralmente e con un’invidiabilmente potente e anche brutale eleganza, aiutata dal contrasto tra una quasi dolorosa luminosità creata da Carnera, e il registro cupo, oscuro e deliberatamente oscurantista della trama. Penso inoltre che “i contenuti” non abbiano niente a che fare con il realismo, né neo, né neo-neo, né neo-neo-neo, ma che il film sia totalmente surreale, eppur implacabilmente lucido, e innanzitutto rappresenti un abbastanza profondo (intendiamoci, per il cinema) filosofico accenno non al neo-neo-neo realismo ma a uno alquanto reale ed impellente processo dell’avvenire del Nuovo Medioevo in cui, come nelle vere favole del medioevo vecchio, sia il cappuccetto roso che i tre porcellini vanno mangiati dal lupo… e basta. E il lupo è già qui, e ha fame… ma noi chiacchieriamo ancora di “classe media-bassa”, di padri rozzi, di madri assenti, ecc. Troppo facile.

2. Leccadidietrismo. Capisco, Elio Germano sia oramai una stella: attrae il pubblico. Capisco quando i distributori mettono solo il suo nome sulla locandina di un film veramente e dichiaratamente corale: attrae il pubblico. Ma non capisco perché il critico debba seguirli – per attrarre più lettori? O semplicemente causa, per così dire, la predilezione naturale al salto sul carro del vincitore? Invece una meravigliosa d’Ambra è appena menzionata, per non parlare dell’assoluto tour de force di Lino Musella. E i principali protagonisti del film – i “bambini” – sono liquidati (da TUTTI!) come le ingenue e spontanee creaturine – i piccoli sciocchini che in essenza, i bravini come siano, recitano loro stessi. Il che non è assolutamente vero: sono già professionisti (alcuni con varie e importanti esperienze) che hanno fatto il magnifico lavoro. Per non parlare del fatto che sono stati diretti veramente bene.

In somma, sembra che l’accurata analisi del uno degli aspetti principali del film – il lavoro degli attori – non sia più il compito del critico cinematografico che in tutti gli effetti sia diventato il critico letterario. Basti menzionare un paio di personaggi già famosi, e poi torniamo subito ai più facilmente smembrabili contenuti narrativi.

Leggendo tutte le vostre recensioni, mi sento come uno che prenotasse il dentista per essere ricevuto da un ortopedico…

L’ho trovato un film incompiuto, una sceneggiatura sbagliata, stiracchiata, incomprensibile che abbia vinto al festival di Berlino